Michele Dancelli

Due ruote all’attacco

Castenedolo. Una cittadina come ce ne sono tante in Lombardia. Undicimila abitanti, in parte occupati nell’industria, in parte dediti alle attività tradizionali: muratori e contadini. Anche se quest’ultima condizione oggi va scomparendo, proprio come i boschi di castagni da cui Castenedolo ha preso il nome, e che nel Cinquecento erano così estesi da fornire il legname alla vicina Brescia.

Ed è giusto qui, a Castenedolo, che è nato e abita uno dei più grandi campioni del ciclismo a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta.

Epoca di fuoriclasse, quella. Di quelli che da bambini cercavamo nelle biglie di plastica, e facevamo correre in piste costruite sulla sabbia. Dannandoci l’anima pur di farli arrivare primi. Di quelli che in spalla a papà ci sbracciavamo a salutare quando passava il Giro.

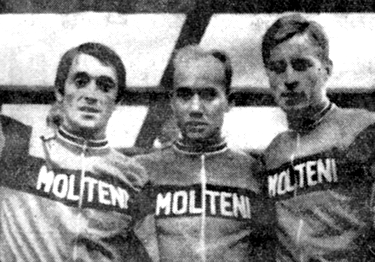

L’epoca di Eddy Merckx, ovviamente, ma anche l’epoca di Felice Gimondi e di Roger De Vlaeminck. E l’epoca di Michele Dancelli, che in mezzo a quell’illustre compagnia non ci sfigurava affatto, anzi.

Mica male, per uno che aveva iniziato facendo il muratore, e sui cui esordi fioriscono tuttora aneddoti e racconti. Come quella che inseguisse i corridori professionisti con la bicicletta che usava nei cantieri. O quella che, per abituarsi alla fatica, si inerpicasse, con la stessa bicicletta, sino agli ottocentosettantaquattro metri del vicino Monte della Maddalena. E le tasche appesantite da mattoni, pure, tanto per non scordarsi del suo lavoro.

Par di vederlo, il Michele, lasciare la collinetta su cui sorge il paese, per tuffarsi nella nebbia sottostante a mettere chilometri nelle gambe. Ciclismo di altri tempi. Se non più quello epico di Fausto Coppi e Gino Bartali, tuttavia intrigante come una bella donna al declinare dei suoi anni dorati.

Perfetto interprete di quest’ultima fase del ciclismo romantico, Dancelli ha corso da attaccante nato.

«Sì, io attaccavo sempre. Qualche volta esageravo anche nel partire da lontano… Però battevo anche dei velocisti in volata e degli scalatori in salita, insomma riuscivo a fare un po’ di tutto» ricorda Michele divertito. «Non ero un passista: più che altro riuscivo ad andar bene in salita ed ero anche veloce. In volata, ero molto forte quando arrivavamo in gruppetti da cinque, sei, dieci corridori, non di più. Non vincevo sempre però: Franco Bitossi e Gianni Motta mi hanno battuto diverse volte».

Due anni di seguito campione italiano, Dancelli. Tanto da far quasi associare nell’iconografia popolare la sua figura alla maglia tricolore. «Il primo Campionato Italiano che ho vinto, nel 1965, era su tre prove. Tra l’altro, fu anche l’ultima volta che successe così. La prima prova, la più dura, era il Giro di Campania. Quel giorno, sono passato primo sul Monte Faito, poi mi hanno ripreso nella discesa. Li ho attaccati ancora su uno strappo e li ho staccati. Con me all’arrivo è venuto Roberto Poggiali, che ho battuto in volata. Dopo una settimana, c’era la seconda prova, la Coppa Bernocchi, e lì sono arrivato secondo, perché mi ha superato Adriano Durante. Infine nella prova mista, il Trofeo Matteotti a Pescara, un circuito con un po’ di salite, ho appoggiato una fuga da quindici, perché i punti venivano dati appunto solo ai primi quindici. Mi sono piazzato al sedicesimo posto, tenendo Vittorio Adorni e Franco Cribiori con me, perché erano gli unici due che potevano battermi: se avesse vinto uno dei due e io fossi rimasto fuori dai quindici, avrei perso la maglia tricolore».

«La seconda volta, l’anno dopo, il 1966, si disputava una prova unica» prosegue Michele. “Era il giro del Lazio, e sono andato in fuga negli ultimi tre giri. Mi hanno ripreso Bitossi, Dino Zandegù, Italo Zilioli e anche Vito Taccone. Siamo arrivati tutti e cinque assieme sul traguardo e ho battuto in volata Zilioli, Taccone, Bitossi e Zandegù nell’ordine».

Il nome di Michele Dancelli è però legato in maniera indissolubile ad una vittoria che emozionò, inorgoglì e commosse tutti gli sportivi italiani. E anche tanti cui dello sport in generale interessava molto poco. Milano-Sanremo del 19 marzo 1970, diciassette anni che non vinceva un azzurro, figurarsi.

«Mah, è stata forse l’unica volta che sono partito senza essere convinto di vincere. Non avevo disputato l’ultima tappa della Parigi-Nizza perché non stavo bene, ero stanco, non so neanche io cosa avessi. Poi ho riposato un paio di giorni e ho fatto un buon allenamento. Alla partenza mi sono detto “Guarderò Rik Van Looy, vedrò come si comporta lui”, e difatti a Novi Ligure, mentre veniva giù una grandinata, siamo partiti in quindici-sedici. Un gruppetto in cui c’erano dieci possibili vincitori, Van Looy appunto, Walter Godefroot, Roger De Vlaeminck, Gerben Karstens, Eric Leman, Bitossi, Zilioli… Tutta gente che poteva davvero farcela. A Loano, nel tirare, mi sono ritrovato da solo, e allora lì ho insistito. Hanno provato a riprendermi: al principio ci ha provato De Vlaeminck e non ce l’ha fatta, poi ci ha provato Leman e non ce l’ha fatta neanche lui. Insomma sono arrivato con 1’ 39” di vantaggio». Scoppiando a piangere subito dopo l’arrivo.

«Eh, ricordo il signor Piero Molteni che negli ultimi chilometri si affacciava all’ammiraglia e continuava a ripetermi “Dai Michele, dai Michele”: è stato lui a farmi commuovere. Poi lì al traguardo c’erano Ernesto Colnago, Giorgio Albani, lo stesso signor Molteni che piangevano un po’ tutti, emozionati. Piangeva anche la gente di Sanremo. Allora mi sono messo a piangere anch’io».

Annata eccezionale, quel 1970. Al Giro d’Italia… «Al Giro d’Italia sono entrato in forma dopo metà corsa. Ho vinto quattro tappe, tre per distacco e in una ho preceduto il gruppo in volata, su una pista di terra battuta. Non proprio una volata classica, però ho battuto Marino Basso e Bitossi. Poi ho vinto anche il tappone, su alla Marmolada».

Niente maglia rosa, quell’anno, ma Dancelli questo mitico simbolo di primato l’aveva già indossato: «Sì, nel Giro del 1968, per nove tappe. Merckx mi attaccava tutti i giorni, poi sulle Tre Cime di Lavaredo, un giorno che ricordo nevicava, ho ceduto, e la maglia se l’è presa lui. Quell’anno sono finito quinto o sesto, mi pare».

Il Tour non ha visto Michele tra i suoi partecipanti abituali: «L’ho corso una volta sola. Dovevo farlo nel 1966, ma poi ho avuto un incidente d’auto. Così ho partecipato nel 1969: ho vinto la prima tappa alpina e sono arrivato secondo dietro Merckx nel tappone pirenaico. In quel Tour ho dato una mano a Pierfranco Vianelli che era nei primi dieci, e che poi è arrivato settimo, facendo contenta tutta la squadra».

Lo abbiamo detto, Michele ha corso in un’epoca di fuoriclasse. Tra tutti, chi ritiene il più grande? «Prima che cominciassi, Coppi e Bartali alla pari, direi. Io ho conosciuto Merckx, il più grande di tutti. Di tutti. È stato il numero uno in assoluto, anche più di Coppi e di Bartali, per come la vedo. Poi, tra gli italiani, ricordo Bitossi, che è stato uno di quelli che ha vinto di più ed è durato di più come corridore. È stato bravissimo Gimondi. Era un duro, Gimondi, non tanto brillante in gara, però, ché tirava solo quando gli conveniva tirare: comunque è stato un gran bel ciclista. Anche Motta aveva tanta classe, ma è stato sfortunato. È stato operato ad una gamba, ha patito per un anno e dopo non è più stato lui. Bitossi però era quello più difficile da battere. Ha avuto una volta o due il problema del cuore [ndr: Bitossi soffriva di tachicardia, tanto da essere soprannominato Cuore matto], ma era veloce, andava forte in salita, era forte dappertutto. Aveva una “sparata” negli ultimi chilometri di salita, Franco… Zilioli era un grande anche lui, ma non aveva tanto carattere. Ha corso tanto per correre, non era uno puntiglioso. Correva e basta, una cosa così».

Il doping, Michele. Cosa ne è del ciclismo, oggi? «Beh, con quello che è saltato fuori adesso, diciamo che non si ha quasi più fiducia in nessuno. Anche andando indietro nel tempo, tirano fuori la storia di Lance Armstrong o di altri corridori, di Mario Cipollini per esempio, dopo tanti anni. Se la roba o quello che è la conoscevano… Insomma, loro hanno frequentato quel medico spagnolo, eppure non li hanno mai trovati positivi: dovevano tirarla fuori subito, la storia, non dopo tutto questo tempo. Poi mi sembra che il ciclismo sia troppo bersagliato, nei confronti degli altri sport. Non credo che negli altri sport stiano fermi. I controlli nel ciclismo sono molto più severi e ne fanno tanti. Io avrei lasciato perdere Armstrong. Hanno voluto andare avanti, poi è saltato fuori Cipollini, che anche lì chissà come sarà la cosa, e se vanno ancora indietro ne vanno a prendere ancora qualcun altro. C’è tanta confusione oggi, però almeno ora i controlli li fanno seri. Sono davvero serissimi e c’è poco da scappare, adesso».

Per fortuna che qualche giovane buono lo abbiamo ancora… «Sì. C’è Diego Ulissi, che sta andando bene, c’è qualche velocista. Nelle corse a tappe c’è Vincenzo Nibali, che è ancora abbastanza giovane. E c’è Moreno Moser, che per me tra un anno o giù di lì diventerà il numero uno. Ha le doti del campione, quello».

Ha smesso con il ciclismo che era ancora giovane, Michele. Nel 1974, a trentadue anni. Dopo aver appeso la bicicletta al chiodo ha anche girovagato un po’ per il mondo, ma poi ha finito per tornare a Castenedolo, seguendo il richiamo delle sue più vere ed autentiche radici.

Anche se poi Castenedolo non è più il paesone dove tutti conoscevano tutti di quando correva lui, e ormai un terzo degli abitanti sono stranieri. Un mosaico di etnie in cerca di lavoro e di una vita dignitosa. Ma in questa cittadina dove ancora il postino è un amico, dove la mattina può incontrare la cugina Teresa al bar-tabacchino o scambiare due chiacchiere con gli amici per strada, Michele Dancelli è sempre il compaesano campione.

Danilo Francescano

© Riproduzione Riservata

(intervista raccolta nel mese di marzo 2013)

Ultimi commenti