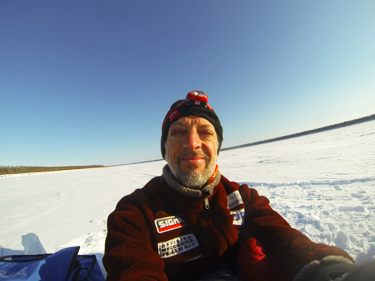

Marco Berni

La mia terra selvaggia

Alaska. Sterminati silenzi bianchi. Fiumi e laghi di ghiaccio in cui nelle notti d’inverno affonda la luna. Bufere di neve, distese di tundra e villaggi semideserti: una terra ritrosa e aspra che seduce fino ad avvincere.

Marco Berni l’ha attraversata a piedi per ottomila chilometri, scoprendola strato a strato, calpestandola, sfidandola, carezzandola: «È la mia fuga d’amore», dice di lei. Bresciano, classe 1966, di professione ristoratore, Marco è uno dei quattro uomini al mondo ad aver completato entrambi i percorsi – nord e sud – dell’Iditarod Trail Invitational, 1.750 km tra Anchorage e Nome a temperature polari. Sei partecipazioni in dieci anni, l’ultima lo scorso febbraio; tre secondi posti assoluti. «Sono io a non voler arrivar primo, così ho un pretesto per ritornarci», scherza lui, neanche troppo. Perché l’Alaska è per Marco un richiamo irresistibile da quando un amico, nel 2003, lo convinse a raggiungerla. Ogni volta si ripromette sia l’ultima; ogni volta si ripresenta ai nastri di partenza.

«Dicono che l’Iditarod sia una maratona estrema: niente di più riduttivo» spiega a Storie di Sport. «L’Iditarod è un viaggio interiore, un modo per nutrire l’anima. Sei lì, in mezzo alla natura più selvaggia, senza incontrare nessuno per giorni e giorni, e ti senti piccolo, impotente, in balia di emozioni indescrivibili. Può capitare che a Yukon, mentre un vento fortissimo ti sferza come se ti trattenessero per braccia e gambe quattro persone, spunti l’aurora boreale, e tu alzi gli occhi e la vedi, gialla, viola, sparire e riapparire, e piangi come un bambino. In Alaska a volte ci sono andato per curare le mie ferite e ne sono tornato con una cicatrice profonda. Se non ci fossi andato, forse quei soldi li avrei spesi sul lettino di un analista».

Animali feroci, una natura indomita, una solitudine quasi totale: non hai mai avuto paura?

«Ho avuto paura tante volte, ma mai per la mia vita. Nel 2009, per esempio, mi sono perso per una notte intera. C’era una tempesta di vento, mi sono girato e la slitta era sparita. Sono rimasto fermo per circa nove ore, ma non mi sono lasciato prendere dal panico e al mattino ho ripreso il sentiero. In generale, ho più paura dell’uomo che della natura. La natura fa il suo – il vento fa il vento, il lupo fa il lupo – ma l’uomo è imprevedibile. Una volta ho incontrato due persone ubriache con un fucile sotto l’ascella: sono stati dieci minuti di grande tensione. È anche vero, però, che in Alaska i rapporti umani sono spesso un concentrato d’amicizia, l’incontro è più raro ma più intenso. Prendi i villaggi indigeni, che sono anche i nostri check-point: la gente è povera e vive in case spoglie, ma quello che ha te lo dà. Prova a chiedere una zuppa bussando in casa di uno sconosciuto in Italia!».

Come vivono le popolazioni indigene dell’Alaska?

«L’economia è ancora di sussistenza – pesca e caccia le attività principali – , ma in ottobre arrivano i proventi dell’oleodotto che attraversa la regione, circa 1300 dollari a testa, una vera boccata d’ossigeno. Il grande problema delle comunità indigene dell’Alaska è l’alcolismo e, conseguentemente, le violenze in famiglia. Oggi l’avvento di Internet e dei social network ha reso molto più facili le comunicazioni tra un villaggio e l’altro e con il resto del mondo».

Internet ha spazzato via la sensazione di essere ai confini della terra.

«In parte sì: si vive in baracche ma tutti hanno un PC e la connessione web, anche se il principale mezzo di comunicazione resta la radio. L’ultima volta mi è capitato di rompere le scarpe a metà gara: un concorrente che non avrebbe proseguito mi ha prestato le sue, ma non mi calzavano bene, così dopo aver camminato per seicento chilometri con i piedi ricoperti di vesciche, sono arrivato in un check-point e ho chiesto al preside della scuola locale di cercarmi un paio di scarponcini numero quarantaquattro. Un annuncio in radio e dopo pochi minuti è arrivato in mio soccorso un anziano, trainando la sua motoslitta, sfidando un freddo glaciale».

Sei arrivato al traguardo con le sue scarpe?

«No, non ho potuto indossarle: erano di cuoio, pesantissime, ma il suo gesto di generosità mi ha colpito. Ho aspettato il successivo check-point, dove avevo chiesto a un amico di inviarmene un paio adatto. Nel frattempo, le mie vesciche erano quasi guarite».

Come sopporti la fatica, la sofferenza fisica?

«Ho un livello di sopportazione molto alto: la fatica non mi ha mai fatto arrabbiare, anzi, trovo sia un modo per crescere, uno strumento educativo. La fatica in Alaska mi aiuta a sopportare quella in Italia e viceversa. In fondo anche lo stress delle nostre città, dove per inciso mi perdo più facilmente che nella tundra, è fatica».

Come sopporti la fame?

«Sono uno che ha bisogno di diecimila chilocalorie al giorno, per cui sono sempre alla ricerca spasmodica di cibo. Traino una slitta di diciotto-venti chilogrammi e ho un sacco a pelo con scorte di viveri utili appena per due o tre giorni. La gara prevede che in ogni check-point ci si possa rifornire del cibo inviato prima della partenza agli uffici postali locali, ma a volte si arriva di notte e gli uffici sono chiusi, così ci si deve arrangiare, ricorrendo a espedienti o acquistando viveri dai pochi negozietti aperti. Per fortuna un posto dove dormire non manca mai: i villaggi sanno del passaggio dei concorrenti e lasciano aperta la porta dell’edificio scolastico o della biblioteca, ma io ho dormito spesso anche in casa di gente del posto. Mi accolgono malgrado io non sia esattamente un ospite profumato».

Non c’è modo di provvedere alla pulizia personale durante il percorso?

«Sì, anzi nei villaggi la gente ha sempre provato a mettermi a disposizione il bagno di casa. Sono io a non voler far la doccia prima del traguardo per evitare che il mio corpo si rilassi troppo: ho l’impressione di soffrire meno il freddo così. Certo, a causa del mio cattivo odore capitano anche degli episodi curiosi: per esempio l’ultima volta sono giunto a Nome in piena notte e mi sono messo a dormire dentro l’edificio di una banca, è scattato l’allarme e dieci minuti dopo la polizia locale è arrivata a verificare chi fossi. Hanno aperto la porta e l’hanno subito richiusa: presumo che il fetore fosse insopportabile. Poi quando hanno capito di essere davanti a un concorrente dell’Iditirod mi hanno abbracciato e ospitato in una palestra per senzatetto».

La tua famiglia come vive le tue “fughe d’amore”?

«Un po’ mi tollera un po’ mi appoggia. Mia moglie dice sempre: “Vai pure, ma non tornare congelato!”. I miei genitori con l’età sono invece diventati più apprensivi, nonostante sia stato mio padre a trasmettermi la passione per l’avventura. Con lui da ragazzino andavo in Adamello, alla ricerca di reperti della prima guerra mondiale: baionette, elmetti austriaci. Insieme abbiamo perfino scalato l’Himalaya indiano».

E i ragazzini ai quali racconti le tue avventure durante gli incontri organizzati nelle scuole bresciane?

«Reagiscono con stupore e curiosità. Mi chiedono: “Non hai paura del lupo?”, o cose così. Io invece cerco di insegnare loro lo sport pulito, il valore dell’attività fisica non necessariamente finalizzata al successo. L’agonismo è importante anche in una competizione come l’Iditarod, ma le emozioni che si provano lo sono di più, e questo vale per qualunque disciplina sportiva».

Quanto costa in termini economici partecipare a una gara come l’Iditarod?

«Complessivamente, dai diecimila ai dodicimila euro, e non sempre è facile trovare sponsor. Quest’anno ci sono riuscito grazie all’aiuto di un’agenzia di comunicazione, che mi ha anche offerto la possibilità di divulgare le mie imprese e quelle di altri runner alla conduzione di una trasmissione sportiva in onda in una tv locale. Cerchiamo di dar visibilità a uno sport che fatica a trovarne».

Forse perché non è uno sport per tutti.

«Al contrario: chiunque può diventare un runner, non servono particolari doti atletiche. Io non ho certo un fisico statuario, ma mi alleno duramente, anche grazie ai consigli del mio preparatore, il dottor Marco Rosa: due o tre ore al giorno di attività aerobica e nei week-end e nei periodi pre-gara allenamenti lunghi che prevedono dai sessanta ai novanta chilometri giornalieri da percorrere a piedi, trainando coperture di auto in sostituzione delle slitte. In Alaska, però, è la mente che fa tutto. E’ vero che l’Iditarod è un modo per ritrovare sé stessi, ma è anche vero che è necessario essere in grado di star bene con sé stessi, non aver paura di restare da soli».

Un po’ come Christopher McCandless, l’uomo che mollò tutto per andarsene a morire in Alaska, al quale è ispirato il film cult Into the wild – Nelle terre selvagge.

«Già, ma lui era un puro, uno capace di strappare la carta di credito per inseguire il suo sogno di libertà. Io forse non ce la farei. Però non credo sia andato in Alaska per morire: chi va in Alaska cerca la morte perché ama la vita».

Graziana Urso

© Riproduzione Riservata

(intervista raccolta nel mese di luglio 2013)

Ultimi commenti